主体关系的重塑:从包办到多元共治

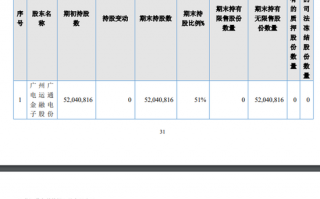

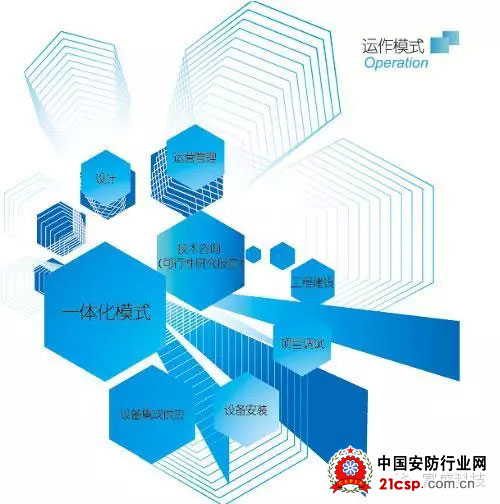

城市运营呈现“主导+市场运作+公众参与”的复合生态。部门从直接者转变为规则制定者和质量者,而城市运营、专业服务机构等市场主体则承担具体实施职能。深圳蕾奥提出的“一体化咨询”模式,将城市与发展深度融合,通过运营前置思维实现空间布局与产业发展的精准匹配1。这种模式下,城市运营商需具备跨领域资源整合能力,如在温州鹿城区的实践中,运营商通过TOD综合开发将交通枢纽转化为商业服务、文化展示等多功能载体3。

创新的挑战:从路径依赖到范式突破

当前城市运营仍面临深层障碍。土地收储的刚性约束与市场化融资需求存在矛盾,部分城市存量用地盘活率不足30%;财政事权划分不清导致跨区域基础设施运营协调困难,长三角某都市圈城际铁路因运营主体争议延误通车两年2。这些难题需要建立“工具箱”,包括:完善基础设施REITs配套收、制定城市更新专项规、构建跨部门数据共享机制等。厦门大学提出的“两阶段增长模型”调,运营阶段需建立与现金流匹配的财政管理,依赖债务扩张1。

技术赋能的突破:从经验决策到数字

智慧城市正重塑运营管理范式。物联网技术实现基础设施实时监测,双天街商圈通过大数据分析精准配置商业业态;人工智能辅助决策系统在铜仁市道路工程中优化进度,使项目工期缩短15%78。更为重要的是,数字技术推动城市从条块分割转向系统集成,贵阳建立的“城市大脑”平台打通了42个部门的业务数据,使服务效率提升60%10。

运营逻辑的重构:从土地财政到要素配置

传统城市依赖土地要素驱动,通过资本型增长快速扩张城市规模。而在运营,城市管理的底层逻辑转变为“人、地、财、产、政、文、技、数”等要素的动态平衡1。这种转变要求城市管理者构建双轮驱动的运营体系:在收入端,通过存量资产证券化、产业源培育、特许经营权开发等方式拓宽财源;在支出端,建立绩效导向的预算机制,重点投向产业升级、数字化改造和环境领域。安徽界首市引入资本科教文化设施的PPP模式,正是这一逻辑的实践范例——通过20年合作期实现服务提质,企业依托专业运营能力获取合理5。

站在城市文明演进的关键节点,城市运营正从物理空间营造转向复杂系统。这种转型不仅需要技术创新,更考验设计的智慧——如何在保障属性的前提下释放市场活力,如何在提升效率的同时坚守公平底线,将成为决定城市未来竞争力的心议题。

城市运营:从增量扩张到精益的范式革新

城镇化进程正经历从高速向精细运营的深度转型。随着城市基础设施框架的基本成型,如何通过系统性运营激活存量资产、优化要素配置,已成为推动城市高质量发展的心题。这一转型不仅涉及管理理念的革新,更倒逼职能转变与资本参与模式的系统性重构1。

相关问答