一、充电设施布局特点

市充电桩主要分布于四环至五环区域,该区域充电设施利用率1。心城区及副中心实现充电设施平均服务半径小于0.9公里,重点区域如中关村、清河万象汇、木樨园等地已建成多类型充电站。海淀区的中关村e停车场、创业路11号超级充电站等点位通过直流快充技术实现“1秒充电1公里”的突破35。高速公路服务区布局方面,G25长深高速新村服务区、G15沈海高速花果山服务区等站点为长途出行提供保障3。

三、运营主体与服务模式

特来电、星星充电、云快充三大运营商占据市场主导地位,合计运营充电桩占比超60%89。企业通过差异化服务提升竞争力,例如蔚来能源布局的换电站覆盖9纵9横高速干线,用户可日均行驶500公里以上7。主导的“共享私桩”模式亦取得进展,市以10,235台共享桩数量位居全首位,主要分布在居和内部46。

二、驱动与技术创新

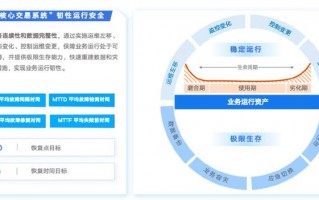

市通过引导加速充电。2018年发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确要求2020年形成平原地区5公里充电,并通过《电动汽车公用充电设施运营考励实施细则》提升设施利用率111。2024年起实施的峰谷电(高峰1.8元/度、低谷0.9元/度)优化了电力资源配置,覆盖4440个充电桩14。技术层面,超级充电站、液冷直流桩等新型设施逐步普及,房山良乡变电站等试点项目已实现单640kW超充能力16。

四、挑战与优化方向

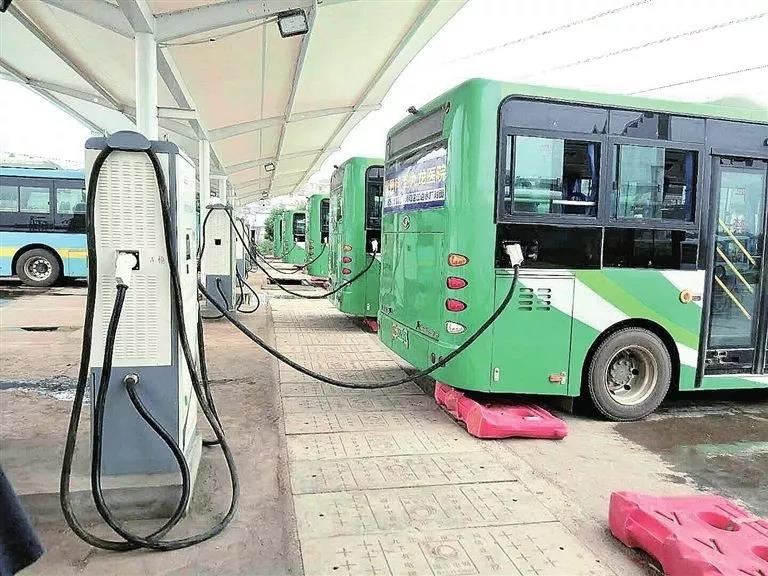

当前充电桩平均利用率约6%-7%,部分偏远区域存在设施闲置11。为此,市正考励,将补贴与使用率、运维质量挂钩,引导企业优化布局。2025年目标包括实现充电桩“县县通”、换电站县域全覆盖,并在老旧推广智能充电解决方1016。同时,通过电交易(如年采购3.7亿千瓦时风电)降低碳排放,电动公交车领域电使用率已达80%13。

市通过创新、技术升级和市场化运营,正在构建高效、智能、可持续的充电服务体系,为全新能源汽车基础设施提供了重要参考范本。

市作为新能源汽车推广的先行城市,在充电桩的和运营方面已形成较为完善的体系。截至2025年,全市累计建成充电桩超过9.23万个,其中公用充电桩占比约21.7%,覆盖城区、交通枢纽及高速公路,形成“城际全贯通、城乡全覆盖、服务全天候”的充电服务125。

相关问答