二、客运量特征

- 年度及日均客流

- 2024年全路网客运量36.22亿人次,日均客运量989.61万人次,同比增长4.58%[[3][4]]。

- 工作日日均客流达1118.71万人次(同比增13.62%),双休日日均721.09万人次(同比增4.82%)[[3][4]]。

- 单日客流创历史纪录:2024年7月19日达1255.12万人次;2025年3月28日再次刷新至近1270万人次[[3][7]]。

- 节假日与旅游客流

- 2024年节假日日均客运量670.37万人次,同比增长17.28%[[3][4]]。

- 2025年春节假期(8天)总客运量3423.49万人次,前门、王府等景点站日均超10万人次[[8]]。

三、线路与车站客流分布

- 热门线路

- 10号线日均客流149.55万人次居首,其次为4-大兴线(91.77万)、1-八通线(88.06万)[[3][4]]。

- 前六名线路(含6号线、14号线、5号线)占全网日均客流56.48%[[3][4][16]]。

- 枢纽及商圈车站

- 南站以日均进出站量20.76万人次位列,西站、贸站、西直门站紧随其后[[3][4]]。

- 青年路、沙河、天通苑北等居住区站点进入前20名[[3][4]]。

四、乘客出行特征

- 平均乘距:17.36公里,平均用时40.52分钟,平均乘车站数11站[[3][4]]。

- 高峰时段分布:早高峰(7:00-9:00)及晚高峰(17:00-20:00)占全日客流60%,非高峰时段部分线路空载率较高[[2][12]]。

五、运营技术与服务升级

- 智能化应用

- 3号线采用全自动无人驾驶技术,配备智能障碍物检测系统(检测距离超300米)[[6]]。

- 6号线新车支持车厢温度分区调节、LCD动态报站地图及智能感知系统,可实时监测拥挤度并联动照明[[16]]。

- 延时与调度优化

- 针对大客流(如2025年“五一”假期),2号线、10号线等8条线路组网延时运营至次日2:00,实现跨线路换乘[[10][11]]。

- 3号线与12号线首次实现跨线混跑,灵活编组列车提升运力效率[[6]]。

六、经济与效益

- 财政补贴依赖:2024年票务收入68.28亿元,运营成本202.82亿元,年亏损约140亿元,依赖补贴维持公益属性[[2][12][15]]。

- 城市联动作用:22号线(平谷线)连接朝阳、通州及河北三河市,推动京津冀交通互联互通[[9]]。

七、未来

- 2025年重点:开通6号线南延线,16号线剩余段;22号线段车站主体结构进度过半[[7][9][16]]。

(注:数据综合自市轨道交通指挥中心、工作报告及运营统计[[1][3][4][7][13][14]]。)

运营数据全景

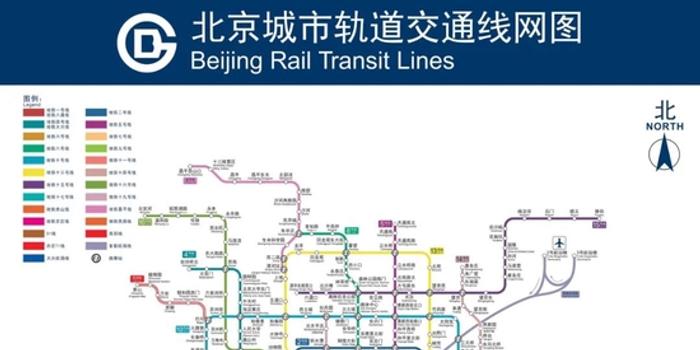

一、线网规模与基础指标

截至2024年底,运营线路达29条,运营总里程879公里,车站总数523座,其中换乘站99座,形成覆盖中心城区及副中心的超轨道交通[[1][3][4][13][14]]。2024年新增3号线一期、12号线、昌平线南延一期等线路,新增里程43公里,进一步加密线网布局[[13][14]]。

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。