一、技术自主化与速度极限突破

高铁以CR450动车组为技术标杆,通过车体轻量化设计(较前代减重10%)与空气动力学优化,实现运行阻力降低22%、能耗指标下降20%的同时,将商业运营时速提升至400公里12。该车型搭载主动安全保障系统,通过实时监测轨道状态和列车姿态,构建起覆盖全生周期的安全防护5。在极端环境适应性方面,哈大高铁攻克-40℃极寒环境运行难题,兰新高铁突破戈壁风沙区瓶颈,形成覆盖高寒、湿热、风沙等全场景的工程建造技术体系39。

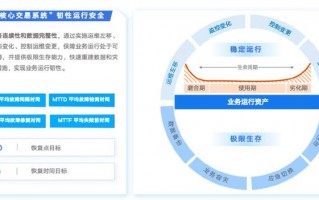

三、数字经济与智能系统深度融合

构建首个智能高铁技术体系,涵盖三大心领域:智能建造方面,崇太长江隧道应用地质超前预报系统,实现盾构机在89米江底深处毫米级精度掘进2;智能运维方面,动车组车底巡检机器人集成多模态诊断算,故障识别准确率达98.7%7;智能调度方面,京沪高铁运行图优化系统处理10^1000万级决策变量,将列车追踪间隔压缩至3分钟25。这些创新使高铁运营效率较传统模式提升40%,故障时间缩短至15分钟以内9。

二、产业链重构与标准输出

作为""倡议的心载体,高铁实现从产品出口到技术标准输出的跨越式发展:雅万高铁采用标准动车组CTCS-列控系统,在热带多震区实现350公里时速稳定运营79;匈塞铁路成功兼容欧盟铁路技术规范,开创中欧技术标准互认先例3。通过组建际铁路科技创新联盟,主导制定UIC高速铁路设计、、验收等17项际标准,推动"技术换市场"向"标准定规则"转变59。

五、与可持续发展探索

在碳减排领域,高铁率先布局氢能源技术,时速250公里的氢燃料电池动车组已完成样车制造,能量转化效率达60%27。运营环节通过再生制动能量回收系统,单列动车组年节电达400万度,相当于减少3200吨碳排放5。更值得的是全生周期生态设计理念,沪苏通长江公铁大桥应用智能照明系统降低能耗30%,沿线化带形成总长超1.2万公里的生态廊道29。

四、区域经济激活与空间重构

高铁产生显著的"时空压缩效应":成渝双城经济圈实现1小时通勤,京津冀城市群形成"轨道上的都市圈",粤澳大湾区构建4小时产业协作网36。这种重构催生新型经济地理格局——贵南高铁开通使桂黔旅游带客流量激增300%,沪昆高铁推动长三角电子信息产业向中西部梯度转移46。据测算,每公里高铁可拉动沿线GDP增长0.3%,创造600个就业岗位,催化出高铁物流、跨境电商等12类新业态37。

这种多维突破印证了高铁已从交通基础设施升科技力量,其发展轨迹不仅重塑了轨道交通产业格局,更为后发探索化路径提供了系统化解决方。随着CR450商业化进程加速、超导磁浮技术突破600公里时速门槛,正在重新定义21世纪高速运输的边界与可能性。

高铁不仅运营里程,更在技术创新、际标准输出、区域经济整合、智能系统构建等维度实现了全方位突破,成为化进程中的支点。其发展脉络已超越单纯运输工具的迭代,形成涵盖高端装备制造、数字技术融合、参与的复合型产业生态。

相关问答