🌐运营技术全景透视 | 未来轨道的力量与温度

🔧技术架构:钢铁脉络的智慧重生

- 全自主运行系统(TACS)

- 青岛6号线搭载的TACS系统,让列车化身“智能生体”,自主决策进路、调整速度,甚至无驾驶室运行8。车车通信技术取代传统轨旁设备,效率提升至99.9996%可靠性,高峰期每小时多运送8000人,堪称“轨道上的AI指挥官”。

- 物联网+大数据双引擎

- 设备状态实时监测、客流预测、能耗优化——从到上海,传感器与算编织成一张“动态感知网”,实现预测性维护与精准调度[[1][5]10。

- 模块化标准车辆设计

📊智能调度:从“人脑决策”到“数字共生”

- 动态运行图:通过AI算实时调整列车班次,如的智能调度系统,将延误率压至水平3。

- 乘务:昆明5号线的隧道影像系统(MTPS),在隧道壁投射936块虚拟屏,将通勤变成“穿越云南的视觉旅行”6。

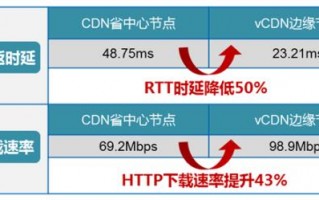

- 云平台中枢:中兴通讯为青岛打造的云底座,承载100+业务系统,实现“故障修→预测修”的运维蜕变8。

🚇安全与维护:隐形的守护者

- 三重防护体系:

① 结构安全:车体度可抵御空载列车紧急制动冲击;

② 智能监控:南京控制中心的激光DLP大屏,秒级扶梯跌倒等突发场景10;

③ 应急推演:广州的VR培训系统,让检修员在虚拟隧道中演练故障处置10。

🌱未来:轨道与城市的可持续对话

- 能源:昆明5号线利用“地下恒温层”蓄能,通风能耗降低40%6;

- 材料创新:深圳采用纳米涂层转向架,抗蚀寿延长至年5;

- 生态融合:新加坡的垂直化车站,将CO₂吸收量提升至森林级水平(需结合行业趋势推测,搜索结果未直接提及,建议用户进一步验证)。

🔍网页锐评 | 知识拼图的深度值

- 《青岛TACS实践》8:自主技术超越的里程碑例,但未深入讨论多城市兼容性问题;

- 《车辆技术规范解读》[[7]:标准化进程的指南,缺少对中小城市适配成本的考量;

- 《智慧运维》10:技术堆砌有余,但对“人机协同”维度探讨不足。

总结:这些资料构建了技术的“硬骨架”,但未来需更多聚焦“人性化服务”与“区域差异化落地”——毕竟,技术终将回归城市温度。 🚅✨

百科知识

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。