- 上海杨浦区“短托+上门”复合模式

通过养老院床位动态调配机制,为居家老人提供3天至数月的短期托管服务,日均收费200元。同步开展居家延伸服务,形成“机构--家庭”服务网4。 - 山东“适老化改造+智慧照护”体系

投入智能护理床、远程问诊设备等产品,开发翻身辅助、体征监测等功能。补贴70%改造费用,带动家庭购买率提升至58%6。 - 青海“云端调度+网格化服务”平台

建立省级智慧养老数据中心,整合39家服务机构资源。网格员通过APP接单,服务完成度与绩效考挂钩,实现需求匹配精准度达92%11。

五、可持续发展路径探索

当前模式面临人力成本高(护理员薪资占比达60%)、支付意愿低(仅23%家庭愿自费购买)等瓶颈6。破局方向包括:开发“时间”互助体系,鼓励低龄老人服务高龄群体;推动长期护理险覆盖,目前上海试点已实现70%费用报销4;建立服务标准化体系,如深圳引入ISO认证和第三方评估,服务质量率下降至0.7%3]。

一、多元化的服务内容与分层运营模式

上门养老服务已形成覆盖基础生活照料到专业医疗护理的全链条体系。基础服务包括助餐、助浴、家政清洁等日常照料,如上海推出的“24小时随叫随到”服务,护理人员按50元/小时收费,满足短期应急需求4。针对术后康复、慢性病管理等场景,浙江象山等地推行“医生+护理员”双团队模式,家庭医生定期入户复诊,护理员提供翻身护理、康复训练等专业服务8。在精神关怀层面,通过智能平台整合心理咨询、文娱预约等功能,形成“菜单式”服务清单11。

三、政企协同的资源整合机制创新

“引导+市场运作”模式成为主流。深圳红山通过PPP模式引入专业养老企业,提供场地并服务质量,企业责装修运营,形成轻资产扩张路径3。跨界融合方面,泰康等险企推出“产品+入住权”模式,用户购买特定险种即可优先享受上门护理1。资源共享方面,上海将群中心与养老驿站空间联通,老人可在同一栋建筑内完成咨询、餐饮、健康检测等多元化需求3。

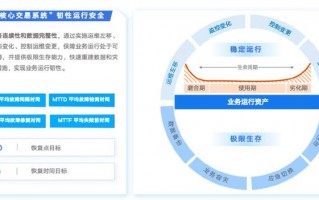

二、智能化技术赋能服务提质增效

物联网设备成为居家安全的心保障。山东试点“智能床垫+手环”生体征监测系统,实时传输心率、呼吸数据至家属及平台,遇险情自动触发报6。深圳龙华区通过智慧养老平台整合服务需求,实现“线上下单—智能单—服务追踪”全流程数字化,服务效率提升40%3。部分机构引入VR技术开展认知训练,如虚拟场景模拟帮助失智老人延缓病情2。

四、典型运营例分析

运营主体呈现多层次结构:主导的普惠型项目主要依托服务中心,通过购买服务覆盖、独居等特殊群体,如青海省为近10万困难老人提供免费助餐、11;市场化机构则瞄准中高端需求,如上海推出180-330元/天的短托服务,配套健康监测、中医理疗等增值项目4。

随着老龄化的加速到来,上门养老模式因其灵活性和个性化特征,逐渐成为解决居家养老难题的重要路径。本文将从服务模式、技术应用、合作机制及典型例等方面,系统梳理当前上门养老的运营实践。

相关问答