多元化经营模式为成本分担开辟新路径。武汉通过"+"开发,土地一级市场收入占比超60%,形成运营亏损与开发收益的互补机制58。广州探索"轨道+"TOD模式,站点周边商业开发收益年均增长18%,有效缓解财政补贴压力8。部分城市试点PPP融资模式,4号线资本参与度达46%,通过专业化运营使成本下降12%8。

当前运营呈现"高投入、低"的显著特征。2022年数据显示,41个开通城市中仅5个实现扣除补贴后的盈利,在获得262.86亿元补助后仍亏损241亿元23。成本攀升主要源于三方面压力:化运营带来的人员设备倍增效应,设备老化导致的维修费用递增,以及防控常态化增加的消支出58。广州、深圳等城市新线开通后,年度运营成本增幅达100%-200%,郑州2022年营业总成本超出收入75.38亿元5。

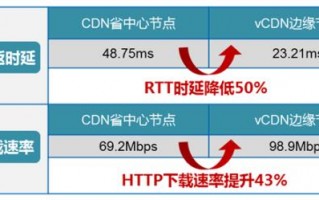

技术创新成为降本增效的关键突破口。上海引入节能型电动客车实现年节电10%,6号线照明改造工程年省电520万度12。智能化运维系统通过大数据分析优化发车间隔,深圳应用云计算技术使维修效率提升30%14。杭州试点电梯分时运行、车厢动态编组等创新模式,在保证服务质量前提下有效降低能耗28。

精细化管理是成本控制的基石。成都建立标准成本指标体系,将能耗定额细化至每车公里0.89度电,实现全网能耗下降7.3%6。深圳推行全面预算管理,通过跨工种培训使人均维护里程提升40%45。南京实施物资全生周期管理,库存周转率提高25%,年节省采购资金超8000万元6。

随着轨道交通进入化运营,成本控制呈现三大发展趋势:设备产化率提升至95%以上降低维护成本,自动驾驶技术应用减少20%人力配置,光伏储能系统普及使再生能源利用率突破30%478。未来需建立全生周期成本评估体系,推动土地开发收益反哺机制立,构建、企业、多元共担的可持续发展模式158。

运营成本控制是城市轨道交通可持续发展的心课题。随着我城市化进程加速,规模持续扩张,运营成本管理面临多重挑战与创新机遇。根据各公开数据及研究显示,运营成本主要由人工、能源、维修维护三大板块构成,其中人工成本占比普遍超过35%147。以为例,2022年人工支出达60.67亿元,占主营业务成本的52.5%,成为成本控制的重点领域23。能源消耗方面,电力支出占运营能耗的90%以上,单线年耗电量普遍超过5000万度,部分城市线路能耗成本已突破15亿元/年46。

相关问答