在数据处理层面,分布式存储与云计算技术支撑海量数据管理,机器学习算对轴温异常、轮对磨损等故障进行预测性分析,降低机械故障风险112。例如,动车组智能监控系统通过振动传感器识别转向架异常,触发预机制,使维护速度提升40%11。可视化界面将复杂数据转化为动态图表,辅助调度人员快速决策,如通号实验室通过ETCS-2系统实现列车4分钟追踪间隔,优化线路通行能力10。

安全防护体系采用多重加密与访问控制技术,符合安全规。匈塞铁路项目验证了该系统的跨适应性,通过卫星定位与地理信息系统融合,在复杂地形中保持厘米级定位精度,防止冒进信号事故710。实际应用中,上海视频监控系统采用智能分析算,在日均千万客流中实现异常行为识别准确率达92%,缩短应急时间至30秒内25。

智能化发展推动监控系统迭代升级。成都试点数字孪生平台,构建1:1虚拟列车模型,实时映射12,000个监测点的数据流,实现悬挂系统故障模拟精度达98%12。未来技术融合趋势显著,量子加密通信将增数据传输安全性,边缘计算节点使数据处理延迟缩短至50毫秒,为时速600公里磁浮列车提供技术储备127。

环境适应能力是技术突破重点。针对隧道信号衰减问题,新型无线中继设备使数据传输丢包率降至0.3%以下,保障山区线路监控连续性2。京张高铁应用抗电磁干扰传感器,在-40℃极寒条件下仍保持数据采集稳定性,故障误报率小于0.1%11。维修支持方面,广州动车段引入轨道机器人,通过3D扫描技术检测车底部件,检测效率较人工提升5倍,漏检率控制在万分之三以内11。

行业标准体系持续完善,主导的《轨道交通运行控制系统际标准》已覆盖23铁路,推动监控设备接口统一化。深圳应用该标准后,不同厂商设备兼容性从75%提升至98%,系统集成成本降低30%12。经济效益方面,郑州铁路局统计显示,智能监控使车辆大修周期延长20%,维修成本下降18%,年均节约运营费用超2.3亿元111。

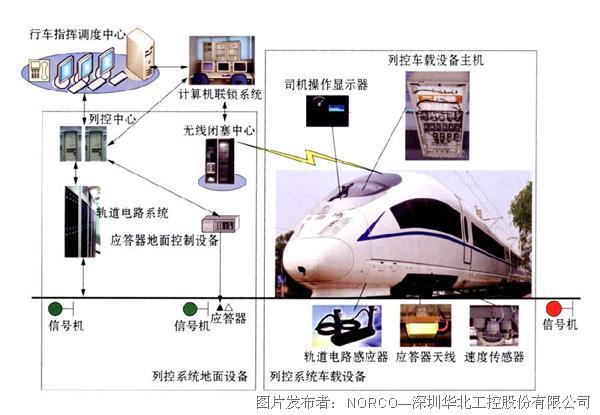

火车运营监控系统作为轨道交通的心技术,通过集成传感器、通信与数据分析手段,实现对列车运行状态的实时追踪与安全保障。其技术架构主要由车载监控设备、数据传输及地面监控中心三部分组成1。车载设备搭载速度、温度、振动等多类传感器,实时采集动力学参数(如加速度、转向角)、关键部件状态(如制动系统温度)及环境数据(如烟雾浓度),形成覆盖车辆全维度的监测112。数据通过铁路专用无线通信或卫星传输至地面中心,结合5G技术提升传输速率与稳定性,确保高速场景下的数据连续性17。

相关问答